Der junge Bursche versuchte sich an einem charmanten Lächeln. »Aber sagen Sie mal – sind Sie nicht zu attraktiv für diesen harten Beruf?«

Die Kommissarin blieb unbeeindruckt.

»Jedenfalls bin ich hart genug für diesen attraktiven Beruf.«

»Oho! Schlagfertig ist sie auch noch …«

Als in einem Schleusenbecken eine weibliche Leiche gefunden und als Imbissbesitzerin identifiziert wird, vermutet die Polizei einen Raubmord. Der diensterfahrene Kriminalhauptkommissar Karl-Heinz Gräber eckt an, weil er auch andere Motive in Betracht zieht. Wider Erwarten wird nicht er zum Leiter der Mordkommission „Schleuse“ berufen, sondern der ehrgeizige Kollege Schonebeck. Der beschäftigt Gräber vorerst im Innendienst. Dort soll sich Gräber um einen Neuzugang kümmern, Sabine Kühne, eine junge Kommissarin frisch von der Polizeischule. Die unerfahrene Kühne wird von den Männern der Kriminalwache belächelt. Auch von Gräber. Schon bald aber erwirbt sie dessen Respekt.

Wenig später kommt ein Barbesitzer ums Leben. Eine weitere Mordkommission wird zusammengestellt, Gräber erneut übergangen. Dann aber braucht man ihn doch als Ermittlungsleiter, denn aus dem Umland wird ein weiterer Mord gemeldet. Sabine Kühne assistiert. Und das ungleiche Paar hat Erfolg …

„Mordspensum“ spielt Mitte der Achtzigerjahre. Die Kriminalisten müssen ohne Handys auskommen, Computer gehören noch nicht zur Ausstattung, unterwegs arbeitet man statt mit dem Laptop mit der Reiseschreibmaschine. Die Dienstfahrzeuge sind nicht in bestem Zustand. Nena feiert erste Erfolge, U2 machen auf sich aufmerksam, die Damen tragen Karottenhosen und übergroße Blazer, die Herren Schulterpolster, weiße Tennissocken und Bundfaltenjeans.

Noch gibt es Standorte der britischen Rheinarmee in Deutschland. Weil im zweiten Mordfall Truppenangehörige als Zeugen gesucht werden, wird die Special Investigation Branch um Amtshilfe gebeten. Die deutschen Kollegen ahnen nicht, dass auch der Auslandsgeheimdienst MI6 einen Stützpunkt auf dem Kasernengelände unterhält … Tatsächlich führt eine Spur nach Nordengland in die Nähe von Manchester – und wieder zurück nach Deutschland.

ISBN 978-3-946938-63-7, Broschur, 352 Seiten. Überall wo es Bücher gibt und direkt beim Oktober Verlag, Münster, mail@oktoberverlag.de.

* * * * *

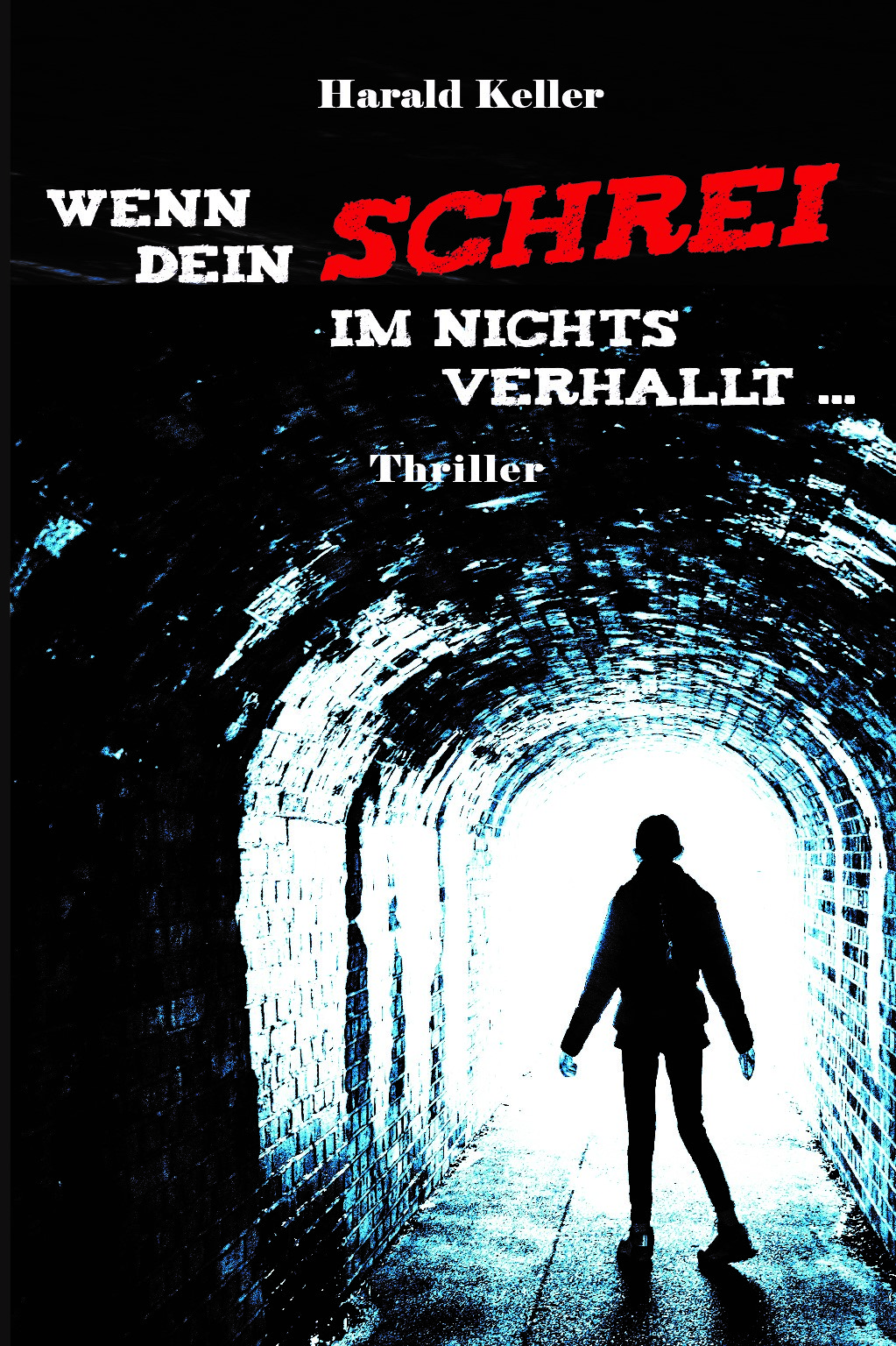

Der Mord an einer alleinstehenden Bibliothekarin gibt der Osnabrücker Mordkommission um Hauptkommissarin Bea Agarius Rätsel auf. Die Tote wurde auf dem Gertrudenberg im Bürgerpark gefunden. In einer eigenartigen Position. Mit ihrem Hund an ihrer Seite. Nur wenig später verschwindet eine junge Studentin. Ihre Mitbewohnerin macht sich Sorgen. Und begibt sich auf die Suche. In einem nahen Seniorenstift fantasiert ein dämmernder Bewohner von einem „Ropenkerl“. Einer Osnabrücker Sagengestalt. Pflegerin Asli Ozcan weiß nichts damit anzufangen. Bis sie dem „Ropenkerl“ unvermittelt gegenübersteht …

ISBN-13: 9783946938644, 272 Seiten. Überall wo es Bücher gibt und direkt beim Oktober Verlag, Münster, mail@oktoberverlag.de.

* * * * *

Hoofdinspecteur Karel van Barenveld hat sich nach einer beruflichen und privaten Krise aus Amsterdam nach Den Helder versetzen lassen. Eine ruhige Umgebung, in unmittelbarer Nähe zum Meer. Doch auch hier erwarten ihn ausgefüllte Arbeitstage. Ein Cadillac, der in einer bekannten TV-Serie als Requisit diente, steht in Flammen, in den Blumenfeldern wird eine verwirrte Frau aufgegriffen, in einem alten Wehrmachtsbunker wartet eine Leiche …

„Ein schöner Tag für den Tod”, 252 Seiten, Neuauflage in Vorbereitung

* * * * *

Weiterhin erhältlich ist „Die Nacht mit dem Holenkerl”. Die Erzählung basiert auf der norddeutschen Sage vom Holenkerl, der nachts verirrten Wanderern auflauerte, auf ihren Rücken sprang und sie zu Tode ritt. Die russische Folklore kennt ein ähnliches Volksmärchen. Nikolai Gogol verarbeitete es in der Erzählung „Der Wij”.

Die hier vorgelegte Version spielt in der Gegenwart, mischt Grusel und Science Fiction und beginnt mit vier Teenagern, die eine Halloween-Party im Osnabrücker Nordkreis besuchen möchten, wo sie jedoch nie ankommen werden …

„Die Nacht mit dem Holenkerl, 160 Seiten, Epubli, 7,99 Euro (auch als E-Book)

* * * * *

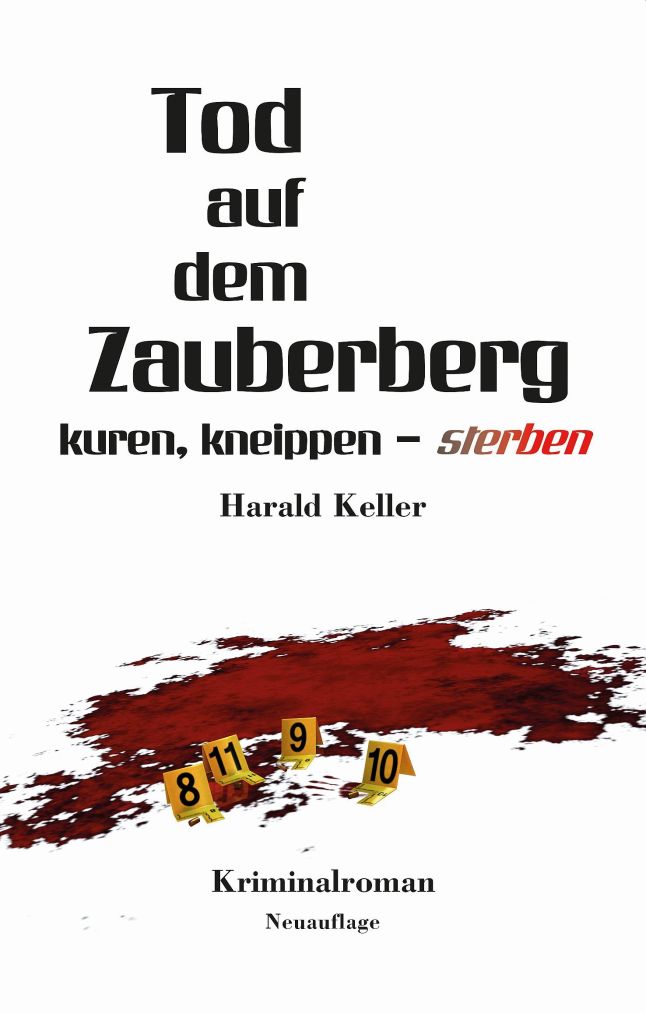

Früh am Morgen ist Hauptkommissar Björn Lohse auf der A 3 unterwegs zu seiner Limburger Dienststelle, als er von dort telefonisch umdirigiert wird. In einer großen Reha-Klinik am Taunusrand hat es ein Gewaltdelikt gegeben. Die örtlichen Kollegen sind sich sicher: Fremdeinwirkung.

Früh am Morgen ist Hauptkommissar Björn Lohse auf der A 3 unterwegs zu seiner Limburger Dienststelle, als er von dort telefonisch umdirigiert wird. In einer großen Reha-Klinik am Taunusrand hat es ein Gewaltdelikt gegeben. Die örtlichen Kollegen sind sich sicher: Fremdeinwirkung.

Der Augenschein gibt ihnen recht. Auf Lohse wartet ein fürchterlicher Anblick. Eine Mitarbeiterin der Verwaltung ist brutal ermordet worden. Die Mordkommission steht unter Zeitdruck: Täglich werden Patienten entlassen. Einer von ihnen könnte der Täter sein.

Oder die Täterin.

Der Fall erfordert Ermittlungen in mehreren Richtungen. Die Tote hatte sich in und außerhalb der Klinik viele Feinde gemacht. Rache? Eine Eifersuchtstat?

Oder wollte jemand eine unliebsame Zeugin zum Schweigen bringen?

Lohse und seine Mitarbeiter beziehen Posten in der Klinik, inmitten des Kurbetriebs.

Stets kritisch beäugt von Patienten und Ärzten …

Fachurteil:

»„Tod auf dem Zauberberg“ ist ein klassischer Whodunit, angelegt als spannendes Police-Procedural. Projiziert auf den sehr eigenen Kosmos einer modernen Rehaklinik, wird die Aufklärung eines brutalen Mordes mit großer Sachkenntnis, viel Liebe zum Detail und feinem Humor erzählt. Sehr unterhaltsam.« Norbert Horst, Kriminalhauptkommissar a. D., Krimiautor, Glauser-Preisträger

Pressestimmen:

»Harald Keller hat sich für seine Kriminalgeschichte eine Reha-Klinik als Tatort ausgesucht. Mit „Tod auf dem Zauberberg (…)“ ist ihm ein spannungsgeladener Kriminalroman gelungen.« mkun, „Neue Osnabrücker Zeitung“

»Empfehlen – quasi als Joker – kann ich durchaus den Kriminalroman des Osnabrücker(s) (…) Harald Keller, mit blutiger, intelligenter Feder geschrieben ist sein ‚Tod auf dem Zauberberg – kuren, kneippen, sterben“ (…). Kellers Schreibe fesselt, sein Hauptkommissar Björn Lohse ermittelt mitten im Kurbetrieb, beäugt von im Prinzip 480 verdächtigen Patienten, Schwester Beate und Ärzten mit nicht immer überzeugenden Lebensrezepten.« Werner Hülsmann, „Osnabrücker Nachrichten“

»Der Schreibstil ist (…) durchgehend flüssig und fesselnd zu lesen, sodass ich das Buch kaum aus den Händen legen konnte. Auch die Protagonisten waren authentisch, ihre Handlungen gut umgesetzt und nachvollziehbar. Weiterhin besticht das Buch mit einem Spannungsbogen, der bis zum Schluss aufrecht gehalten wird. (…) Für Thriller-Liebhaber auf jeden Fall ein Muss.« Bloggerin Stephanie Brandt, http://www.steffis-buchecke.de

»(…) amüsante(n) Schilderungen aus dem Klinikalltag, die den beklagenswerten Zustand dieser Sparte unseres Gesundheitssystems drastisch illustrieren.« Joachim Feldmann, „Am Erker“, „crimemag“

„Tod auf dem Zauberberg – kuren, kneippen … sterben“

Paperback, 396 Seiten, 13,99 Euro, ISBN 978-3-752995-99-2

E-Book, 3,99 Euro, ISBN: 978-3-7487-5460-2

Überall erhältlich, wo es gedruckte Bücher gibt. Und als E-Book.

* * * * *

Nonsens-Verse, gereimte Filmbeschreibungen und ein heiterer Rückblick auf die persönliche Geschichte der Aufschreibesysteme von der mechanischen Büroschreibmaschine bis zum Tablet. Die Lyrik widmet sich Themen wie Frühling, Sommer, Herbst und Winter, verabschiedet sich von einem ungeliebten Drucker und beschreibt das Schicksal einer Wanderschnecke.

ISBN: 9783756517572, Format: DIN A6 hoch, 68 Seiten, 6,99 Euro

* * * * *

Möchten Sie eine Lesung veranstalten? Schreiben Sie mir unter Keller-Kultur-Kommunikation@t-online.de oder lese-rampe@gmx.de. Auch Gemeinschaftslesungen mit anderen Autorinnen und Autoren aus dem Osnabrücker Raum, beispielsweise im Rahmen eines Krimi-Wochenendes, können arrangiert werden.

Begegnungen mit Schriftstellern unterschiedlicher Sparten ermöglicht die Veranstaltungsreihe „Die Lese-Rampe“, jeweils am letzten Freitag im Monat (außer Juli und August) in der historischen Osnabrücker Studentenkneipe „Unikeller“. Bislang waren unter anderem zu Gast Frank Schulz, Heike Maria Fritsch, Ulrike Kroneck, Ina Bitter, Andreas Mand, Martha Maschke, Mareike Eigenwillig, Ina Bitter, Melanie Jungk, Norbert Horst, Olga Hopfauf & Stephan Baumgarten, Eva Bauche-Eppers, Annette Wenner, Stephan Leenen, Florian Greller, Miriam Rademacher, Maria Braig, Laander Karuso, Lukas Wünsch, Judith N. Klein. Das aktuelle Programm finden Sie unter http://www.unikeller.de/programm/